エチゼンクラゲ大量出現!!太平洋側にも進出

エチゼンクラゲといえば、中国沿岸で発生して海流に乗り、日本海側の漁業を妨害する厄介者で知られているけど、今年は、大量発生しちゃったみたいで、津軽海峡を通り抜けて太平洋側まで進出してきているそうだ。

エチゼンクラゲといえば、中国沿岸で発生して海流に乗り、日本海側の漁業を妨害する厄介者で知られているけど、今年は、大量発生しちゃったみたいで、津軽海峡を通り抜けて太平洋側まで進出してきているそうだ。

魚網に勝手に引っ掛かっちゃうのでどうしようもないわね。

魚網に勝手に引っ掛かっちゃうのでどうしようもないわね。何か利用法はないかしら。

網にかかったものを、その場で利用するのは難しいじゃないかなあ。

網にかかったものを、その場で利用するのは難しいじゃないかなあ。いちおう食べれるけど、加工しなきゃならないし。

でも、粘性物質のムチンを医療分野などで利用できないか、研究とかしているし、なんとか使い道を見つけてもらいたいよね。

エチゼンクラゲの生態や特徴

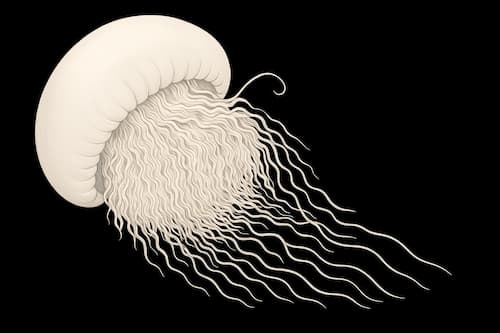

エチゼンクラゲ(学名:Nemopilema nomurai)は、主に東シナ海から日本海にかけて出現する大型のクラゲで、特に日本の沿岸地域では夏から秋にかけて大量発生することで知られています。

1. 分類と名称

門:刺胞動物門(Cnidaria)

綱:鉢虫綱(Scyphozoa)

目:根口クラゲ目(Rhizostomeae)

科:ビゼンクラゲ科(Rhizostomatidae)

属:エチゼンクラゲ属

エチゼンクラゲという名称は、福井県の旧国名「越前」に由来し、同地域沿岸で多く出現したことに基づいています。

2. 形態的特徴

傘の直径:最大で2メートル以上

体重:最大200キログラム以上になることもあり、世界最大級のクラゲです。

色:半透明で、茶色〜赤褐色を帯びることが多い。

口腕:根口クラゲ類特有の、複数の分岐をもつ口腕(こうわん)を持ち、捕食や運搬を担います。

3. 刺胞と毒性

エチゼンクラゲも他のクラゲ同様、刺胞(cnidocyte)が触手に多数存在します。

刺胞にはネマトシストと呼ばれる毒針構造があり、小魚やプランクトンを捕食する際に使われます。

人間が刺されると、痛み、赤み、腫れなどの皮膚症状を引き起こすことがあり、一般には重篤化しませんが、まれに重症例や死亡例も報告があり、注意が必要です。

4. 生態と生活環

成長段階:

ポリプ:海底に固着し、無性生殖でストロビラという段階を経て、エフィラを放出。

エフィラ:遊泳性の幼クラゲ。これが成長してメデューサ(成体)になります。

メデューサ:大型の浮遊クラゲとして生活し、性成熟して卵や精子を放出します。

発生の条件:

水温、塩分濃度、栄養塩(窒素やリン)濃度の上昇がポリプのストロビラ形成やエフィラ放出を促すとされています。

特に中国の長江下流域が有力な発生源と考えられており、河川水の流出と海洋汚染が大量発生(ブルーム)の背景にあるとする説もあります。

5. 大量発生の影響

漁業被害:網に入ることで破損を引き起こしたり、漁獲物を傷めたりします。

特に刺胞で魚が死ぬこともあるため、深刻な被害をもたらします。

発電所などへの影響:取水口に詰まって冷却システムに障害を与える例も報告されています。

6. 研究・利用

大量発生が社会問題化する中で、食品化(加工食品や乾燥クラゲ)、医薬品素材(コラーゲンなど)、肥料などへの利用も試みられています。

生態学や海洋生物学の分野では、ブルームのメカニズム、気候変動との関係、外洋での遺伝的多様性の研究が進められています。

7. 気候変動との関連

エチゼンクラゲの大量発生は、海水温上昇や海洋環境の変化(富栄養化、塩分変化など)と関連があると考えられており、地球温暖化が今後の発生頻度に影響する可能性が懸念されています。