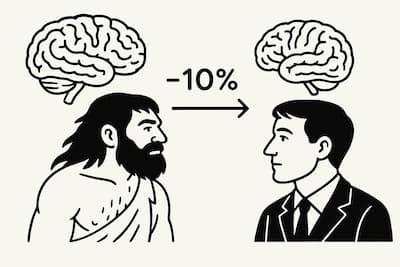

人類の脳が3万年で約10%縮小

人類の脳の大きさが過去3万年で約1割縮小していると米国の科学者の研究チームが発表したそうだ。

人類の脳の大きさが過去3万年で約1割縮小していると米国の科学者の研究チームが発表したそうだ。脳の縮小は、「効率化による進化」との見方があるらしい。

CPUのコアとかも小さくなればなるほど性能が上がるものね。

CPUのコアとかも小さくなればなるほど性能が上がるものね。私の脳が小さいのも、進化の現れかしら?

出典 : 脳は我々をより賢くするために縮小しているのか?

https://phys.org/news/2011-02-brains-smarter.html

脳が縮んだ三万年 ― 人類の知性のかたちをめぐる随想

三万年前の地球に暮らした人類の頭蓋骨は、現代のそれよりも一回り大きかった。

容量にして1500cc前後。現代人の平均は1350ccほどだから、約1割の縮小である。

「脳が小さくなった」 ― そう聞くと、私たちはすぐに不安を覚える。

知性が後退したのではないか、文明が衰退しているのではないか、と。

だが科学者たちは、その解釈に複数の光をあててきた。

栄養の仮説

農耕社会の成立によって人類は安定した食糧を得た。

しかし、狩猟採集に比べると多様性に欠け、栄養バランスはむしろ偏っていたとも言われる。

タンパク質や必須脂肪酸の不足は、脳の発達に影響を及ぼした可能性がある。

つまり「豊かさと引き換えに、脳は少し軽くなった」という見方だ。

体格との比例説

人類の体は氷期の終わりとともに小型化している。

体重や骨格が軽くなれば、それに比例して脳も小さくなる。

これはあくまで体全体のスケールダウンの一部であり、知性の後退を意味しない、という立場だ。

社会的効率化説

もっともロマンを感じさせるのがこの仮説だ。

狩猟採集の時代には、一人ひとりが「百科事典」を抱えて生きねばならなかった。

星空で方角を知り、植物の効能を覚え、獣の足跡を追い、道具を作る。

すべてを個人の脳に蓄える必要があった。

しかし農耕と都市の出現は知を分散させた。

農を営む者、道具を作る者、祈りを司る者。

役割が分かれると、知識は社会全体に分配され、個人の脳がすべてを担う必要はなくなった。

さらに文字の発明によって記憶は外部化され、脳の容量は「情報の倉庫」から「関係の調整役」へと役割を変えた。

「大きな脳」よりも「他者と協調する心」が進化の鍵になったとすれば、脳の縮小はむしろ新しい知性への最適化である。

エネルギーの節約仮説

脳は体の中で最もエネルギーを消費する器官である。

全体重の2%にすぎないのに、安静時のエネルギーの20%以上を使う。

もし社会的な協力が知識の負担を軽減したのなら、エネルギー効率の面からも「小さめの脳」が有利に働いたのかもしれない。

希望としての縮小

これらの仮説はどれも決定打ではなく、科学者たちも議論を続けている。

だが一つの確かなことは、「小さな脳=劣った知性」ではない、ということだ。

むしろ人類は、脳の縮小とともに文明を加速させ、農耕を築き、都市を広げ、宇宙にまで手を伸ばした。

縮小とは、後退ではなく「分かち合う知」への転換であったかもしれない。

もしそうなら、人類の未来は個々の頭蓋骨の大きさでは測れない。

むしろ、互いにつながり合う知性の網の目の広がりによってこそ測られるべきなのだろう。

脳が小さくなっても、私たちの世界はますます広がっている。

それは「知の宿り木」が、いまや一人の脳ではなく、社会全体に枝を張り巡らせている証なのかもしれない。(亀吉)