日常生活で最小公倍数を使用する例

2014年2月10日

このあいだ、胃と大腸の内視鏡検査を一緒に受けて来たわ。

このあいだ、胃と大腸の内視鏡検査を一緒に受けて来たわ。バッチり異常はなかったわ。

胃の内視鏡は2年毎、大腸の内視鏡は3年毎、検査したほうがいいと先生に言われたわ。

手間を考えると、なるべく一度に受けたいわね。

費用のことを考えなければ、2年毎に両方受ければいいと思うけど、

費用のことを考えなければ、2年毎に両方受ければいいと思うけど、先生の推奨する間隔に合わせるなら、一緒に受けれるのは6年毎になるね。

つまり2と3の最小公倍数は6だから。

最小公倍数って昔学校で習ったけど、将来役に立つのか疑問だったわ。

最小公倍数って昔学校で習ったけど、将来役に立つのか疑問だったわ。まさか日常で使えるとは思わなかったわ。

よくパック入りのお菓子とかを何人かで等分したいときに便利だね。

よくパック入りのお菓子とかを何人かで等分したいときに便利だね。例えば、一袋8枚いりの煎餅を6人でわけたい場合、何袋買えばいいかとか。

8と6の最小公倍数は24だから、3袋買えば1人当たり4枚ずつになるよ。

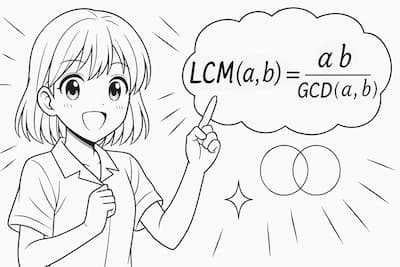

最小公倍数(LCM)は、最大公約数(GCD)を使うと簡単に計算できます。

\[

\mathrm{LCM}(a,b) = \frac{a \times b}{\mathrm{GCD}(a,b)}

\]

※数学の世界では小文字の「lcm」と書くのが一般的ですが、本記事では読みやすさを優先して「LCM」と表記しています。

最大公約数は 最小公倍数に比べて暗算で求めやすい場合が多いので利用することにします。

例:一袋にせんべいが8枚入っていて、6人で分けたいとします。

何袋買えばきれいに分けられるでしょうか?

\( a=8, b=6 \) の場合、

\(\mathrm{GCD}(8,6)=2\) だから、

\[

\mathrm{LCM}(8,6) = \frac{8 \times 6}{2} = 24

\]

24枚のせんべいがあれば解決します。

24 ÷ 8 = 3 より、3袋買えばよく、

24 ÷ 6 = 4 より、一人あたり4枚ずつ、きっちり分けることができます。

例:医師から「胃は2年ごと」「大腸は3年ごと」に内視鏡検査すると良いと勧められました。

では両方を同じ日に受けられるのはいつでしょうか?

\( a=2, b=3 \) の場合、

\(\mathrm{GCD}(2,3)=1\) だから、

\[

\mathrm{LCM}(2,3) = \frac{2 \times 3}{1} = 6

\]

6年ごとになりますね。

日常で無意識に最小公倍数に触れているような事例は結構あると思います。

家電の点検や交換周期、電車やバスの待ち合わせ、冷蔵庫の食品管理、運動や趣味のルーチン、などなど

探してみると楽しいかもしれません。