ラットキング 不思議なサークル

2014年10月13日

ご近所の借家にクマネズミが何匹も出没して悩みの種になっているの。

ご近所の借家にクマネズミが何匹も出没して悩みの種になっているの。備蓄の食品をかじったり、漏電や病原菌も心配だわ。

見た目は可愛いけど、生活に損害を与える厄介な害獣なんだよね。

見た目は可愛いけど、生活に損害を与える厄介な害獣なんだよね。嘘か本当かわからないけど、彼らのラットキングの存在も囁かれている。

ラットキング?この子たちのボスがいるの?

ラットキング?この子たちのボスがいるの?

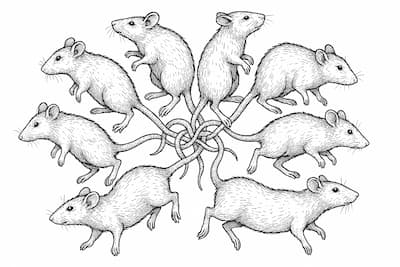

ラットキングというのは、複数のネズミ(主にクマネズミ)の尾が絡み、ひとつの塊になったように見える現象のことだよ。

ラットキングというのは、複数のネズミ(主にクマネズミ)の尾が絡み、ひとつの塊になったように見える現象のことだよ。湿度や体素材などにより偶発的に尾が接着するのか、種族的な行動のひとつなのか、原因も目的も不明で、今でも謎に包まれているんだ。

ナニカに向けたアニマルメッセージかしら?

ナニカに向けたアニマルメッセージかしら?

ラットキングに関する文献と要約

1. Miljutin, A. (2007). "Rat kings in Estonia." Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Biology, Ecology 56(1): 77-81.

要旨訳:

2005年エストニアで発見されたラットキング標本(ドブネズミの尾が絡み合ったもの)の調査報告。

絡まりは藁・羽毛・糞・湿気による自然な接着で形成されたと推定。

尾の絡みは大きな生理的負担を強い、生存は困難。

現象が稀なのは偶然性と厳しい自然条件によると論じている。

2. Kunstyr, I. (1977). "Beobachtung des sog. Rattenkönigs." Zeitschrift für Versuchstierkunde 19(5): 299-302.

要旨訳:

実験施設で偶然発見されたラットキング事例を報告。

湿度、狭い環境、被毛や尾の絡みが要因となり、集団行動が絡まりを強める。

負担が大きく長期生存はほぼ不可能。

過去の標本の一部は人為的作製の可能性もあると指摘。

3. Hart, Martin (1982). Rats. Allison & Busby. pp.66-67 (一般書)

要旨訳:

16世紀末から20世紀初頭にかけ、主にドイツ語圏で多数のラットキング報告があり、最大は1828年ドイツ・ブーフハイムの32匹標本で現存する。

形成要因は湿気・巣材・狭い巣穴など。

自然発生は否定できないものの、多くの標本は保存や展示の過程で人為的に固定された可能性がある。

現象は希少で、歴史的には民俗伝承や迷信の題材にもなっている。